安全で快適な移動をサポートし、お客さまに変わらぬ日常を届けたい

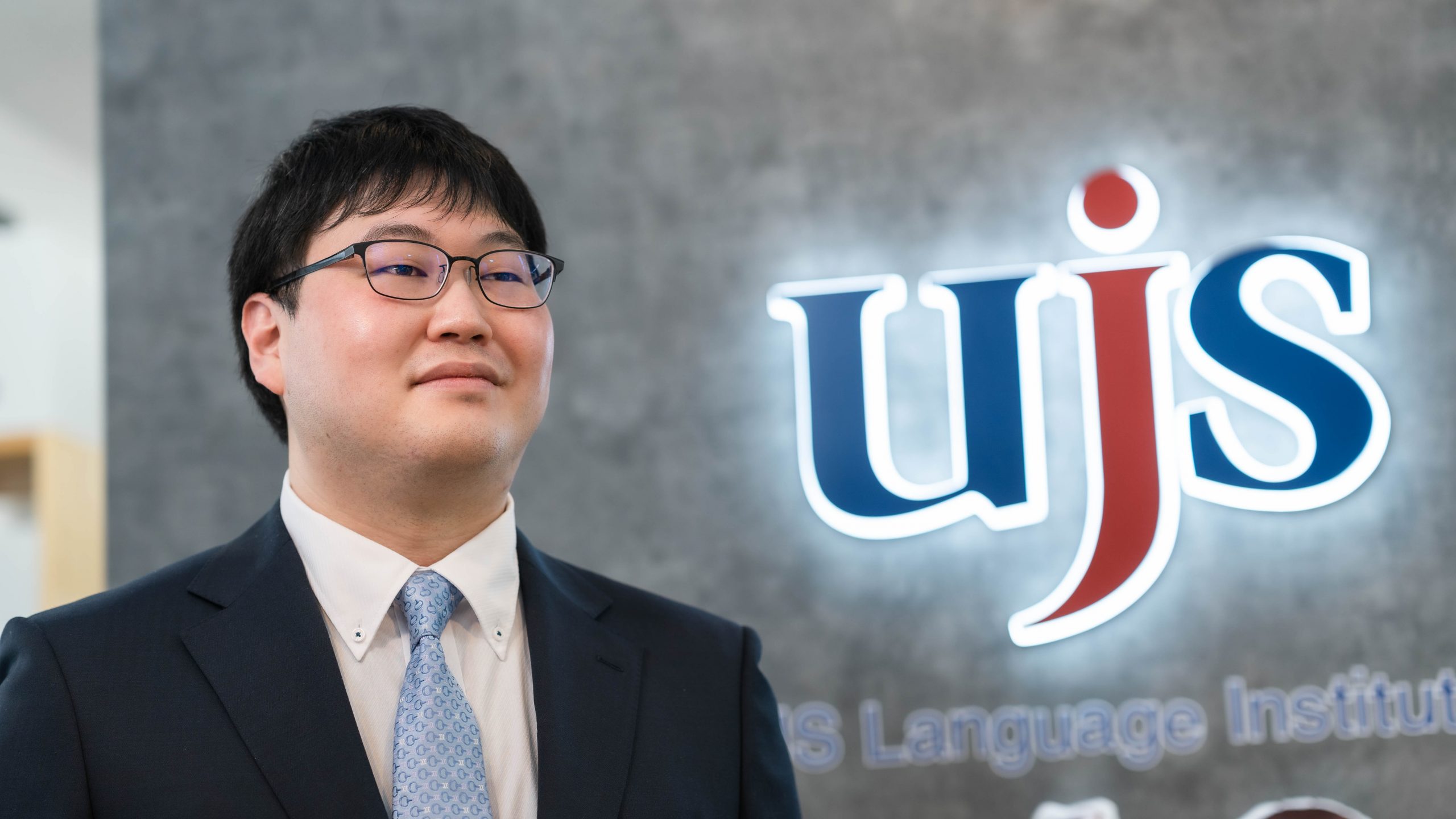

小田急電鉄株式会社

渡邊 野乃花さん

グローバルスタディーズ学部

2019年卒業

2019年4月、小田急電鉄株式会社入社。車掌として、通勤車両(一般車)と特急車両(ロマンスカー)の乗務を担当している。就職活動では、キャリア支援講座(就活対策講座)に加え、ホスピタリティ・ツーリズム・アドバンスコース(ホテル・旅行・航空業界などに特化した就活対策講座)にも積極的に参加。鉄道業界の乗務でもそこでの学びを活かしている。

現在のお仕事について

私は、小田急電鉄の車掌として、通勤車両(一般車)と特急車両(ロマンスカー)の乗務を担当しています。具体的には、扉の開閉や車内アナウンスなどを通じて、運転士と連携しながら安全運行を支えることが主な業務です。近年は各駅でホームドアの設置が進み、線路への転落防止に役立っていますが、その一方で死角が生じることもあります。そのため、特に小さなお子さまがいないかなど開閉時の安全確認には細心の注意を払っています。車内アナウンスでは、乗り換え案内や運行状況をわかりやすくお伝えし、お客様が安心して移動できるよう努めています。

ロマンスカーでは、車内巡回も行い、特急券の発売状況と照らし合わせながらお客さまが誤った座席に座っていないかを確認します。また、国内外から多くの観光客が利用されるため、乗り換え案内や観光地の情報提供など、移動をより快適にするためのコミュニケーションも大切にしています。座席の向きを変更したり、富士山が見える時間や場所をお伝えしたりと、些細なことでもお客さまに喜んでいただける瞬間が多くあります。こうした心配りを通じて、移動時間をより特別なものにできればと思っています。

車掌の仕事では、マニュアルを忠実に守ることが安全確保の基本です。独自の工夫も大切ですが、確立された手順を徹底することで鉄道の安全が守られています。そのため、日々の業務では「当たり前のことを確実に行う」ことを意識し、初心を忘れずに取り組んでいます。鉄道の安全運行は、多くの乗務員の努力によって支えられています。私も安全で快適な移動を提供し、お客様に変わらぬ日常を届けられることに大きなやりがいを感じています。

社会人になってからの試練をどのように乗り越えたか

車掌になるには、入社後まず駅係員として半年間勤務し、その後試験に合格する必要があります。私にとって、この試験とその前の教習期間が大きな試練でした。約3カ月間の教習では、車内設備の操作や車内アナウンスの技術を学び、知識とスキルの両面を身につけることが求められました。

同期には鉄道関連の専門学校出身者も多くいるなか、私は鉄道の知識がほとんどない、ゼロからのスタートでした。専門用語すら理解できず、車内アナウンスでは緊張のあまり言葉が詰まることもありました。1度目の試験には不合格となり、「もう電車には乗れないのでは……」と落ち込んだことを覚えています。しかし、駅係員として経験を積みながら、先に合格した同期にアドバイスをもらったり、乗り換え時刻や駅名などが書かれたダイヤグラムに注意すべき点をメモしたりと試行錯誤を重ねました。その努力が実を結び、翌年の試験では無事に合格。念願の車掌としての第一歩を踏み出すことができました。

学生時代に取り組んだこと

私は大学で観光学を専攻していました。観光学に興味を持ったのは、私の地元である山梨県で過疎化や高齢化が進む現状を目の当たりにし、地域活性化に貢献したいという思いがきっかけでした。講義では、観光の目的によって訪れる場所や楽しみ方が異なること、さらに観光客の出身国によって日本観光の目的が異なるなど、その多様性を学べたことが印象に残っています。

3年次には韓国の漢陽大学へ留学して語学や文化を学ぶとともに、現地の学生と積極的に交流しました。この経験を通じて、異文化理解の大切さやコミュニケーションの楽しさを実感。現在の業務では、ロマンスカーを利用する海外からの観光客への案内を担当することも多いため、留学の経験が大いに役立っています。

学生時代、私は「主体的に行動すること」を大切にしていました。大学生活は、受け身で過ごすだけでは得られるものが限られます。自らチャンスを掴みにいくことで、新たな経験や人との出会いが広がり、自分自身の成長につながります。学業、スポーツ、留学、ボランティア、インターンシップなど、挑戦の機会はたくさんあります。皆さんもぜひ勇気を持って行動し、多様な経験を積みながら、自分の可能性を最大限に引き出してほしいと思います。

※ご登場いただいた方々の所属や肩書きなどは取材当時のものです。このインタビューは2025年1月に実施いたしました。